Comunicato stampa n.9

«Tu non sei sola, tu non sei solo. Il nostro Dio cammina con noi e in mezzo a noi. Benedetto sia il nostro Dio! Dai tempi più antichi fino al momento presente ha guidato i nostri passi e ci ha condotti in questo luogo. Benedetto sia Gesù Cristo, ragione e passione della nostra fede, egli è il canto del sogno di Dio. Raduna i lontani e le allontanate, abbatte le divisioni e ci chiama per nome. Benedetto sia lo Spirito di vita che trasforma i cuori e il mondo. Ci riuniamo nel nome di Dio, custode del mondo, per celebrare la speranza e affermare la vita».

«Tu non sei sola, tu non sei solo. Il nostro Dio cammina con noi e in mezzo a noi. Benedetto sia il nostro Dio! Dai tempi più antichi fino al momento presente ha guidato i nostri passi e ci ha condotti in questo luogo. Benedetto sia Gesù Cristo, ragione e passione della nostra fede, egli è il canto del sogno di Dio. Raduna i lontani e le allontanate, abbatte le divisioni e ci chiama per nome. Benedetto sia lo Spirito di vita che trasforma i cuori e il mondo. Ci riuniamo nel nome di Dio, custode del mondo, per celebrare la speranza e affermare la vita».

Con questa invocazione la comunità ecumenica della sessione Sae riunita ad Assisi ha iniziato la celebrazione evangelica, una delle liturgie confessionali che ogni anno si condividono perché ogni chiesa metta in comune le ricchezze della propria tradizione e nutra la preghiera della settimana di formazione ecumenica.

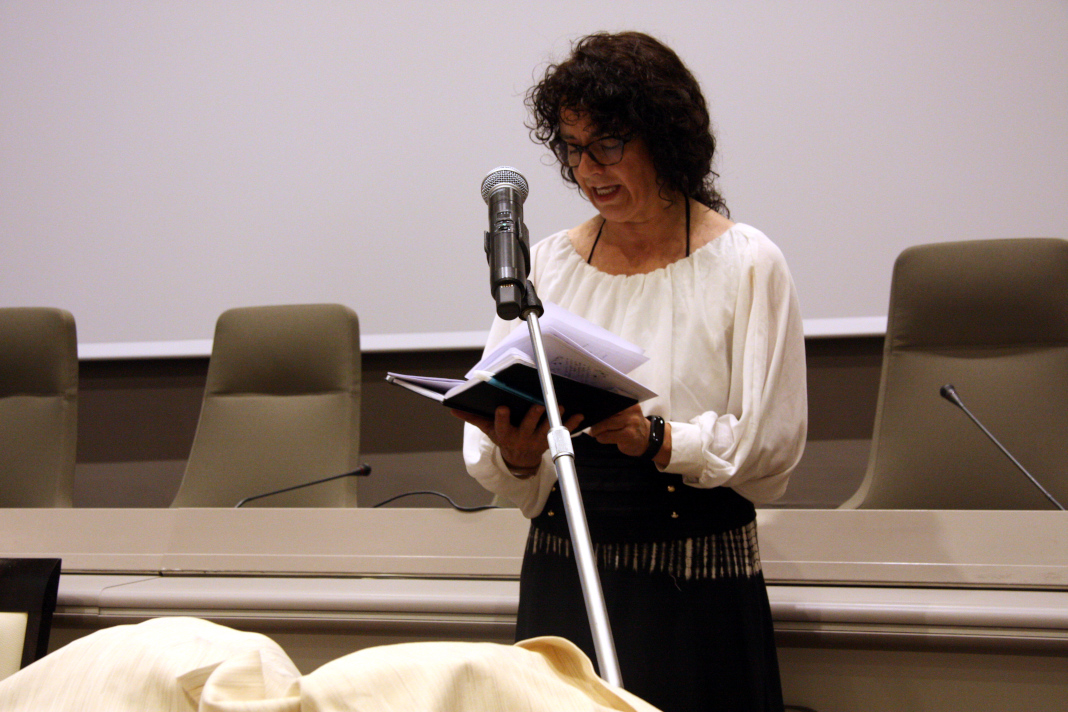

Presieduto dalla pastora battista Lidia Maggi, il culto, seguito dalla Santa Cena, è stato l’esito della collaborazione con la pastora valdese Ilenya Goss, la predicatrice valdese Erica Sfredda, il pastore battista Simone De Giuseppe e il gruppo animazione e liturgia della sessione composto dal pastore valdese Luca Baratto, da Alessandro Martinelli, Margherita Bertinat ed Edda Possamai. Tante voci, occhi, mani per annunciare la Parola, cantare inni di lode, chiedere perdono, annunciare la riconciliazione, spezzare il pane, distribuire il vino. A fianco dell’altare, su una sedia vuota, è stato deposto un velo rosso, a significare una delle donne vittime di femminicidio, uno dei frutti amari della violenza patriarcale che ancora persiste e che nel 2023 in Italia ha già ucciso 23 donne.

Una storia di violenza, la storia di Dina, figlia di Giacobbe, è stata l’oggetto della lettura dal capitolo 34 di Genesi, sulla quale ha poi riflettuto la pastora Maggi.

Una storia di violenza, la storia di Dina, figlia di Giacobbe, è stata l’oggetto della lettura dal capitolo 34 di Genesi, sulla quale ha poi riflettuto la pastora Maggi.

«Quella di Dina è una storia scomoda di violenza, quella violenza che vorremmo non trovasse spazio nell'esperienza di fede, eppure la Bibbia insiste nel raccontarci la violenza che abita il popolo come controcanto della storia della salvezza, come a dirci: annunciare la salvezza senza fare i conti con la violenza può essere pericoloso, può essere un processo di rimozione che non ci aiuta. Ci sono tematiche che vorremmo cancellare dalla gloriosa epopea della salvezza. Tra le tematiche scomode c’è la violenza subita da un popolo ma anche quella messa in atto degli stessi figli di Israele. La Bibbia osa fare un’operazione di verità. Non è ammesso l’oblio e l’idealizzazione dei tempi fondativi. Non c’è solo la violenza pubblica, giocata nelle guerre tra i popoli, ma anche quella invisibile, consumata nelle mura domestiche, che sarebbe rimasta nascosta se la narrazione biblica non si fosse insinuata tra le porte chiuse per portare chi legge e ascolta a vedere, a sapere, a riflettere». Quelle pagine scomode, ha proseguito Maggi, sono consegnate per non negare i fatti. La violenza non si supera negandola ma va narrata, denunciata. «Dimenticare queste storie significa non darci occhi per vedere un problema che segna ogni nostra relazione, anche la più intima. Dina è una pedina, è merce di scambio del potere maschile, la sua persona suscita grandi passioni, vendette, ma a nessuno importa del suo bene. La sua storia in questo non è diversa dalle storie di milioni di donne che in ogni angolo della terra vengono aggredite, rapite, violentate, scartate. La Bibbia non mette in scena solo la violenza, ma è importante come la Bibbia racconta la violenza. Dina è oggetto di un agguato perverso nelle mani di chi non ha saputo metter una distanza tra sé e il suo desiderio. Tutti quelli in scena la chiamano solo per la funzione sociale che riveste. Dina viene utilizzata per sterminare un intero popolo e per stabilire delle alleanze, come scambio politico. È anche oggetto di un amore perverso che non la lascia libera, che sembra così lontano da noi, ma ne siamo sicuri?».

La pastora si chiede dov'è Dio in tutta questa storia. «Qui Dio non agisce, è assente. È utilizzato come Dina, attraverso la circoncisione come elemento di inganno. Il sacro usato per fini perversi, per uccidere, soggiogare, vendicare. Il linguaggio dell’amore che diventa il linguaggio dello stupro, il linguaggio della giustizia che diviene genocidio, il linguaggio del divino che diventa manipolazione di violenza. Dov’è Dio? Il suo nome, come Dina, è silente. Ci appare come monito su come utilizziamo il sacro e i segni della fede. Dio come Dina è presente attraverso la voce narrante che ha osato custodire questa storia scomoda che riguarda le origini dei fondatori del popolo di Israele, delle 12 tribù, questo numero diventato così ingombrante qui riceve un controcanto. Questo 12 che dice la completezza, qui ci consegna uno scarto, qualcosa che non torna. Questo 12 che diventerà così forte fino alla tradizione cristiana, fino a legittimare la ministerialità, veicola qualcosa che qui viene sottoposto a un sospetto. Un monito a non idolatrarlo. Dio è in questa storia che ci consegna il rischio di una violenza che va elaborata all’interno. Quella violenza patriarcale abita le nostre stesse case e chiese e luoghi dove celebriamo il divino.

La pastora si chiede dov'è Dio in tutta questa storia. «Qui Dio non agisce, è assente. È utilizzato come Dina, attraverso la circoncisione come elemento di inganno. Il sacro usato per fini perversi, per uccidere, soggiogare, vendicare. Il linguaggio dell’amore che diventa il linguaggio dello stupro, il linguaggio della giustizia che diviene genocidio, il linguaggio del divino che diventa manipolazione di violenza. Dov’è Dio? Il suo nome, come Dina, è silente. Ci appare come monito su come utilizziamo il sacro e i segni della fede. Dio come Dina è presente attraverso la voce narrante che ha osato custodire questa storia scomoda che riguarda le origini dei fondatori del popolo di Israele, delle 12 tribù, questo numero diventato così ingombrante qui riceve un controcanto. Questo 12 che dice la completezza, qui ci consegna uno scarto, qualcosa che non torna. Questo 12 che diventerà così forte fino alla tradizione cristiana, fino a legittimare la ministerialità, veicola qualcosa che qui viene sottoposto a un sospetto. Un monito a non idolatrarlo. Dio è in questa storia che ci consegna il rischio di una violenza che va elaborata all’interno. Quella violenza patriarcale abita le nostre stesse case e chiese e luoghi dove celebriamo il divino.

Esponiamo una sedia rossa per ricordarci che la violenza abita all'esterno ma anche all’interno della comunità di fede ed è quella violenza che dobbiamo rielaborare perché non accada più che una ragazzina venga utilizzata come merce di scambio, come pedina, azzittita, denigrata e stuprata due volte».

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE

SESSIONI DI FORMAZIONE